嶋臺の歴史

慶長13年(1608)、糸割符商として創業。

のち加賀絹・丹後縮緬・生絹も扱い、屋号を北糸と称しました。

天明3年(1783)摂津国の酒造家との縁により酒造業を開始。

翌4年(1784)に伊丹店を開店、同地で醸造した酒の江戸出荷をはじめました。

以後この両業を家業としました。

享和2年(1803)京都店開店。屋号を丸岡屋と称しました。

「嶋臺」は伊丹の領主である近衛家の御用酒であったため、他国酒禁制の京の地において、はじめて伊丹酒が販売されたと伝えられています。

明治27年(1894)の明治天皇銀婚式御祝典には清酒「嶋臺」を献上、また大正・昭和両天皇御即位の御儀に際しては、賢所に供する御饌酒の御用命の栄にも浴しました。

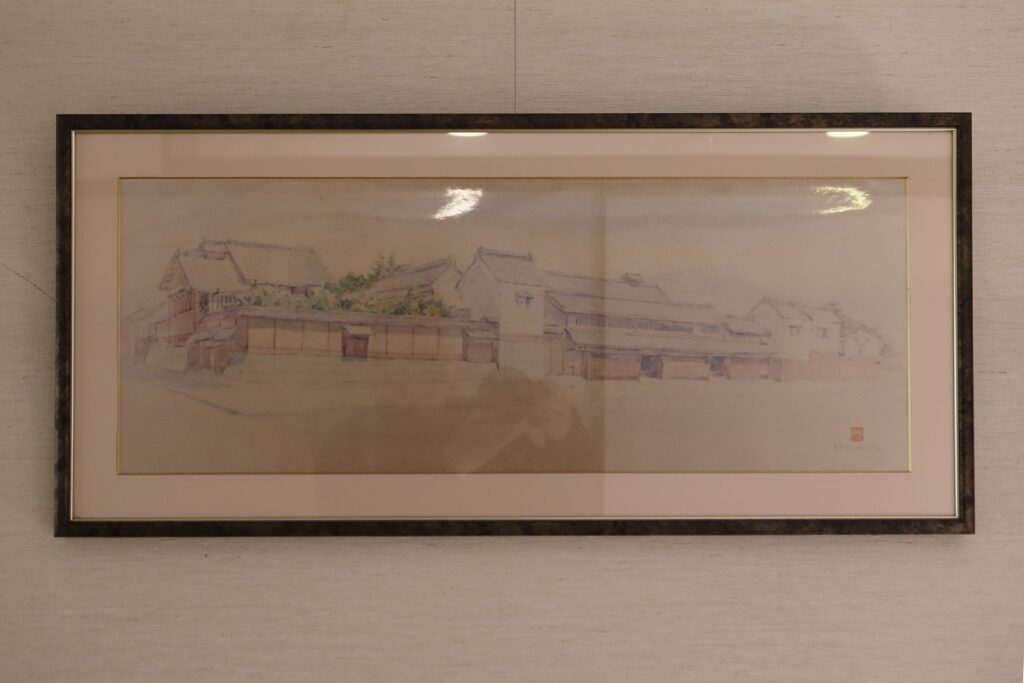

現存の建物は、幕末の兵火で焼失後、明治16年(1883)に再建。

当時、東は東洞院通から西は車屋町通まで35間余、北は20間、南側は旧御池通をはさみ諸建築があった大規模なもので、伝統的町家建築の頂点に立つものとされてましたが、昭和31年(1956)に西半分強が取り壊され現状となりました。

当ギャラリー西館が旧北糸商店、東館が旧丸岡屋の各々一部分にあたります。

平成16年(2004)、大規模町家建築の遺構として、国の登録有形文化財の指定を受けました。